Selasa, 31 Januari 2012

Surat Buat Lelly

Selamat malam, Lelly

Apa

kabar? Rasanya baru kemarin kita saling menyapa di kandang burung

virtual itu dan entah tiba-tiba semuanya berlalu begitu saja hingga

tanpa terasa akhir pekan segera menjelang. Menyambut suka

cita bagi para pekerja macam kita ini. Bukankah itu hanya satu hal

terbaik yang selalu datang menghampiri kita dibandingkan dengan segala

ketidakpastian yang telah kita jalani selama 5 hari terkutuk itu? Ah,

lupakan saja. Beberapa menit lagi semua itu hanya tinggal sisa waktu

belaka. Biar hanya waktu saja yang memiliki masa lalu.

Apa

rencanamu untuk akhir pekan ini? Menghabiskan waktu bersama keluarga

tercinta sambil menamatkan Indonesia Mengajar dan Antologi Rasa

sekaligus menumpuk segepok penasaran karena Manusia Setengah Salmon itu?

Atau mungkin menghadiri undangan dari sahabat-sahabat lama untuk

sekedar bertukar cerita bahagia. Entah nanti, aku mungkin juga akan

mengajakmu ke toko buku itu suatu hari di akhir pekan yang entah kapan.

Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan tentang biografi atas namamu

itu.

Aku dengar kemarin Lelly sempat kembali ke

kampus dan merasakan suatu gairah luar biasa yang tiba-tiba

hinggap. Barangkali, ritme kehidupan kampus memang merindukan tuannya

yang telah lama hilang. Mungkin juga ia berharap suatu saat tuannya kan

kembali. Meretas jarak, menempuh batas horison terasing hingga ujung

waktu.

Lelly, tiba-tiba saja aku merasa

harus menanyakan sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting

namun terasa mengganggu. Terus terang saja, sekali lagi aku tegaskan

bahwa itu pernah sangat mengganggu. Maaf, jangan dulu tersinggung.

Tolong jangan salah menafsir makna. Sungguh pun betul bahwa sesuatu itu

sangat mengganggu isi kepala ini yang mendadak dipenuhi satu pertanyaan:

apakah perlu sepagi itu hanya untuk meyakinkanku untuk jadi seorang

penulis hanya karena punya sebuah blog?

Lelly,

mungkin itu buatmu hanya sekedar pertanyaan belaka yang segera

tergantikan dengan ribuan tanya lainnya tentang dunia yang semakin tua

dan penuh kata-kata hingga Twitter pun tak mau

menampung lebih dari 140 karakter alfabet. Tetapi, lain halnya bagiku.

Perlu beberapa waktu untuk mencerna tanya yang terucap. Tentu itu tak

seruwet menjawab pertanyaan kaum oposan di negeri autopilot ini. Namun

tetap saja aku masih perlu memikirkannya barang sehari dua hari.

Aku

masih tidak percaya bahwa pertanyaan itu terlontar di pagi buta. Kamu

sudah bangun sepagi itu sedangkan aku tentu masih tenggelam dan terbuai

alunan indah mimpi semalam. Sementara, Bella mungkin saja baru bersiap

untuk pulang usai berpentas di lantai dansa. Aku hanya membayangkan apa

yang telah terjadi didalam kepalamu pagi itu. Apakah ada gejolak

diantara jutaan sambungan neuron yang mengharuskanmu menanyakan hal itu

kepadaku? Atau mungkin saja, tanya itu terucap begitu saja saat kamu

sedang asyiknya membaca tulisan-tulisan di blog selendang warna.

Andainya

pun begitu, sungguh aku sangat bangga. Punya pengunjung tetap

yang minimal mau baca tulisan yang selalu terbit menjelang deadline.

Kadang penulisnya sendiri bingung karena tidak merasa maksimal dan belum

sanggup menempatkan gairah rasa diantara rentetan kata-kata dalam

tulisan itu. Pun, ketika kata-kata tak sanggup lagi menerjemahkan makna

yang terselip diantara bahasa yang membentuk semacam kesunyian di ujung

cerita.

Sungguhpun demikian, aku sangat

merasa belum layak untuk jadi penulis kondang. Toh, setiap aku

menuliskan sesuatu untuk @sajak_cinta dan @fiksimini, belum sekalipun

twit punyaku itu di approve oleh si Admin. Padahal, seperti Hasan

Aspahani (@haspahani) bilang, twitter itu cuma media dan kata-kata

adalah esensinya. Dan aku semakin sadar bahwa aku belum punya kekuatan

untuk merangkai barang satu dua kata untuk jadi kalimat pendek dengan

makna yang dalam. Maka, jangan heran bila suatu saat nanti karya sastra

yang terbit adalah hasil twit dari penulisnya. Suatu realita yang

benar-benar terjadi dalam jagad sastra kita. Semoga membawa hasil yang

positif bagi penikmatnya, macam aku dan kamu.

Perlu

Lelly, tahu juga bahwa surat ini ditulis sambil memutar lagu Seasons in

The Sun dari Westlife. Suatu lagu yang selalu mengingatkanku pada

kenangan-kenangan masa SMP. Tentu Lelly masih ingat ruang OSIS tempat

kita biasa berbagi cerita sambil sesekali menertawakan kebodohan kita

sendiri karena tidak pernah berani mengungkapkan sesuatu yang kata orang

itu namanya “Cinta”.

Apapun itu, izinkanlah aku mengucap

terima kasih atas perhatian Lelly selama ini. Seorang penulis, amatiran

sekalipun, sungguh akan merasakan suatu kenikmatan tersendiri bila

ternyata tulisan-tulisan yang dibuatnya mampu menemukan pembacanya.

Lelly, semoga harapan dalam tanya itu selalu mengingatkanku bahwa

seseorang entah dimana akan selalu menunggu tulisan-tulisan buah

pikiran kepalaku ini. Sebelum imajinasi

benar-benar mati. Sebelum dilarang bernyanyi di kamar mandi.

Peluk hangat,

Pharmindo-Paninggilan-Medan Merdeka Barat, 2-18 Januari 2011.

Senin, 30 Januari 2012

Melodrama Senja

“Tidak bisakah kita berbahagia dengan apa yang sudah kita miliki saja?”

“........................................”

“Bukankah kita sudah bahagia dengan apa yang sudah kita miliki?”

“Menurutmu?”

“Aku rasa kita sudah. Mencapai kebahagiaan dengan sederhana. Aku mencintaimu. Itu saja.”

“........................................”

“Aku tahu kau mengingkarinya, hanya untuk memberiku waktu untuk pergi.”

“Maksudmu?”

“Tanya hatimu, benar itu yang kau mau?”

“........................................”

Hanya itu saja yang kuingat. Percakapan terakhir dengan perempuan itu saat senja belum tiba. Mendung pun bukan pertanda akan segera turun hujan namun resahnya sengaja mewakili pikiranku. Dalam kegamangan seperti ini, apa yang bisa aku lakukan hanya untuk meyakinkannya bahwa aku pun sama mencintainya. Tak ada yang bisa kulakukan. Dia pergi. Selesai.

*

Pekerjaan yang menumpuk kadang sama seksinya dengan wanita yang paling menggairahkan sekalipun. Setidaknya untukku. Saat ini. Membuatku nafasku semakin memburu untuk segera menuntaskannya satu per satu. Sebelum terlibat dalam pergulatan lainnya.

Aku tidak bersemangat membaca koran hari ini. Isinya hanya seputar catatan akhir tahun redaksi yang selalu meninggalkan wacana. Lagipula, propaganda pemerintah di akhir tahun ini lebih banyak menemui jalan buntu. Korupsi milyaran masih dihukum lima tahun penjara, sengketa komoditas pangan impor, dan segala provokasi atas nama perubahan membuatku muak. Jadi, tidak ada pentingnya sama sekali. Apa peduliku?

Belakangan, aku merasa sangat kelelahan. Aku sudah coba rajin lari pagi setiap weekend. Itu tidak membantu. Minum suplemen, tidak ada efeknya. Hingga suatu saat aku menemukan jawaban atas masalah ini. Aku melarikan diri dari kenyataan. Kadang itu jadi pilihan terbaik, tapi tetap saja tidak menyelesaikan masalah.

Seperti rumus fisika Bab Tekanan. Penampang milikku tidak cukup besar untuk menerima tekanan permukaan yang selalu lebih besar. Sehingga, ada imbalance disana. Masalahnya, aku bukan Airbus yang cukup dengan sekali tekan tombol overhead panel masalah imbalance bisa selesai. Aku hanya manusia dengan segala problematika yang membelenggu.

Aku mulai berpikir untuk berdamai dengan diri sendiri. Entah dalam hal apa. Pokoknya aku merasa harus seperti itu. Seperti biasa, masalah mulai timbul ketika aku mencoba mencari penyebabnya. Aku belum berdamai dengan perasaanku sendiri. Aku tahu, perasaan itu sering menipu. Maka, aku pikir mungkin ini akar dari semua masalah dan tekanan yang sedang mendera.

Aku masih belum mengakuinya. Bahwa aku menyimpan rasa, itu pasti. Bahwa aku terlalu takut untuk mengalami kegagalan, itu jelas. Aku semakin tidak tahu aku berada dimana. Aku serasa berada dalam ketidakpastian dan sangat takut untuk menghadapinya.

Aku tahu, cepat atau lambat aku akan mengatakan hal itu padanya. Bahwa aku sangat menginginkannya kembali. Entah kapan. Yang aku tahu, gerimis telah turun mengiringi senja di kota yang tak pernah mati ini. Segera aku nyalakan media player.

"bila senja telah tiba.... hatiku tambah sengsara..."*)

Paninggilan, 30 Januari 2011

*) dari lirik lagu "Hidup yang Sepi" dinyanyikan oleh Koes Plus.

Senin, 23 Januari 2012

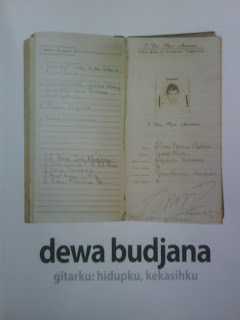

Gitarku: Hidupku, Kekasihku

"Jika ingin sungguh-sungguh berdamai dengan diri sendiri, kita harus memenuhi takdir hidup kita."

(Hal. 7)

Seorang musisi sejatinya hanyalah seorang yang berkarya dengan memainkan alat musik sepenuh jiwanya. Dengan musiknya, ia mencoba menembus celah-celah sepi dalam jiwa manusia. Menyelami kemudian menemukan rumah dimana ia akan terus berkarya dalam melodi dan simfoni. Ia akan terus hidup dalam pengembaraan karena baginya musik adalah horison tanpa batas. Ia tidak akan pernah berhenti karena hidupnya telah diabdikan untuk penciptaan-penciptaan yang kelak akan mengekalkan namanya.

Sangat jarang sekali musisi di Indonesia yang mau menulis buku. Apalagi, bila itu menyangkut rahasia dibalik penciptaan dan permainan musiknya. Kalau hanya sekedar biografi rasanya sudah banyak musisi yang melakukannya. Namun, sepanjang menyangkut hal-hal detail dalam permainan dan penguasaan alat musik masih sangat terbatas sekali. Dewa Budjana melakukan hal ini dengan sangat berhasil. Selain mampu bercerita tentang pengalaman musik, ia juga menulis beberapa komposisi yang ia ciptakan bersama GIGI maupun album solo. Budjana juga membagi tips-tips dalam bermain gitar dan membuat set-up gitar untuk keperluan panggung. Lengkap dengan diagram dan skema koneksi gitar, efek, dan amplifier.

Catatan Seorang Kolumnis Dadakan

Membuka halaman pertama dari lembaran cover buku sudah terasa aroma magis emosional. Sebuah potret halaman buku agenda kerja ayahanda Dewa Budjana yang memaparkan detail situasi kelahiran gitaris yang bernama lengkap I Gede Dewa Budjana ini. Dalam konteks penciptaan karya, hal ini merupakan sebuah prelude (pembukaan) yang menandakan awal kelahiran. Selain sebagai pengantar memasuki ranah biografis personal penulisnya.

Dalam buku ini, Budjana seolah ingin menceritakan seluruh pengalaman yang telah ia alami sebagai musisi. Baik itu dalam konteks GIGI maupun sebagai personal Budjana seorang. Siapa mengira bahwa Dewa Budjana, satu gitaris terbaik di Tanah Air Indonesia ini dulunya belajar bermain gitar dari seorang kuli bangunan yang tinggal di dekat tempat tinggalnmya di Klungkung, Bali. Sejak memainkan lagu pertamanya “Hilangnya Seorang Gadis” yang dipopulerkan oleh Deddy Dores, Budjana kemudian jatuh cinta pada instrumen yang kemudian mengantarkan dirinya pada takdir: menjadi gitaris papan atas Indonesia.

Seperti halnya banyak gitaris besar lainnya, perjalanan hidup Budjana tidaklah pendek dan selalu mulus. Budjana tidak dilahirkan dari keluarga musisi dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang musik. Rasa ingin tahu yang besar dan passion terhadap musik, utamanya gitar, tidak pernah surut dan inilah yang menjadi faktor penentu dalam pencarian jati dirinya.

Perjalanan dengan band pertamanya Squirrel hanyalah batu loncatan bagi kegemilangan yang akan segera diraihnya. Pada 1994 Budjana bertemu empat seniman musik berbakat, Armand Maulana, Ronald, Baron Arafat, dan Thomas Ramdan yang kemudian membentuk GIGI. Bersama GIGI semua pengalaman bermusik Budjana semakin terasah mengingat usia GIGI yang semakin matang. Lengkap dengan pasang surut kehidupan bermusik. Sebut saja ketika Baron memutuskan untuk keluar dari GIGI karena akan melanjutkan sekolah. Belum lagi, ketika Thomas mengaku kecanduan narkoba hingga memutuskan untuk keluar. Penjualan album “2 x 2” yang tidak sesuai harapan. Hingga, ketika Budi (drummer) memutuskan juga untuk keluar karena sudah tidak cocok lagi dengan musik GIGI.

Tidak hanya lantas puas dengan segala pencapaian bersama GIGI, Budjana pun berusaha untuk menyalurkan ide-ide musiknya lewat album solo. Kalau lagu-lagu di GIGI adalah hasil pengamatan dan pengalaman hidup, maka lagu-lagu di album solo lebih merupakan hasil perenungan. Visi musik yang bagaikan sebuah kehidupan spiritual bagi Budjana mendorongnya untuk menelurkan beberapa buah album bernafaskan religi. Pembuatan album solo ini merupakan suatu bentuk pencarian dan eksplorasi wilayah-wilayah baru dalam khasanah musik serius Indonesia. Semua digarap dengan penuh dedikasi dan totalitas sehingga musik yang dihasilkan pun musik yang bagus dan dapat diterima publik penikmatnya.

Bagi Dewa Budjana, gitar tidak hanya sekedar instrumen musik. Gitar adalah hidup dan kekasih sekaligus sakral. Gitar adalah alat mencari kepuasan lahir batin dengan berkarya lewat musik. Melalui gitar, Budjana mencapai Tri Hita Karana (Hubungan dengan Tuhan, Hubungan dengan sesama, dan Hubungan dengan alam). Gitar juga adalah titian yang menghubungkan Budjana dengan dunia tempat mengejawantahkan mimpi. Dunia yang masih kental warna tradisi dan budayanya, dengan dunia di luar sana. Lewat gitar, Budjana menunjukkan pada dunia kekayaan budaya dan musik negerinya, Indonesia. Gitar pula yang mengantarkan Budjana pada GIGI. Rumah dan alamat Budjana yang sangat penting. Bersama GIGI, Budjana melewati beberapa periode musik dan berhasil mengekspresikan diri.

Judul: Gitarku: Hidupku, Kekasihku

Penulis: Dewa Budjana

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Tahun: 2007

Tebal: 116 hal.

Genre: Biografi-Musik

Pharmindo, 23 Januari 2012

Senin, 16 Januari 2012

9 dari Nadira

Bagaimanakah hubungan antara masa lalu dengan masa kini yang menghadirkan gejolak dalam diri seseorang?

Catatan Seorang Kritikus Dadakan

Agak sedikit mengusik ketika membaca 'perdebatan' antara yang mengelompokkan buku ini kedalam kumpulan cerpen dan yang satunya lagi kedalam novel. Perdebatan memang tidak dapat dihindarkan dalam penafsiran buku ini mengingat keunikannya. Memang lumayan mengejutkan ketika mendapatkan kembali sebuah cerpen yang pernah tampil sendiri sebagai sebuah cerpen lalu kemudian menjadi bagian dalam buku ini. Dari situlah saya sedikit memahami isu-isu yang menjadi bahan 'perdebatan' terutama mengenai batasan-batasan antara novel dan kumpulan cerpen.

Apabila 9 Dari Nadira ini dikelompokkan ke dalam genre bacaan sebagai kumpulan cerpen maka tak ada salahnya. Karena, dari bentuknya kesemua cerita disajikan seperti tulisan cerpen pada umumnya. Sedangkan, bila pembaca ingin menganggap buku ini sebagai novel maka hal itu sah-sah saja. Jalinan cerita memang menyajikan suatu sekuensial yang mengikat keseluruhan fragmen cerita.

Bagi saya pribadi, agaknya karya dari Leila S. Chudori ini menjadi semacam refleksi atas kehidupan pribadi penulisnya. Potret kehidupan seorang jurnalis berhasil digambarkan sedemikian rupa lengkap dengan berbagai konflik dan pertentangan antar tokoh. Entah itu terjadi pada Nadira dengan orang lain maupun dirinya sendiri. Sehingga tidak berlebihan bila berbagai macam situasi yang mungkin pernah dialami dan dirasakan sendiri oleh penulisnya mampu menghasilkan fragmen-fragmen yang kemudian berpadu menjadi satu kumpulan karya yang mengagumkan dan eksepsional.

Catatan Seorang Kritikus Dadakan

Agak sedikit mengusik ketika membaca 'perdebatan' antara yang mengelompokkan buku ini kedalam kumpulan cerpen dan yang satunya lagi kedalam novel. Perdebatan memang tidak dapat dihindarkan dalam penafsiran buku ini mengingat keunikannya. Memang lumayan mengejutkan ketika mendapatkan kembali sebuah cerpen yang pernah tampil sendiri sebagai sebuah cerpen lalu kemudian menjadi bagian dalam buku ini. Dari situlah saya sedikit memahami isu-isu yang menjadi bahan 'perdebatan' terutama mengenai batasan-batasan antara novel dan kumpulan cerpen.

Apabila 9 Dari Nadira ini dikelompokkan ke dalam genre bacaan sebagai kumpulan cerpen maka tak ada salahnya. Karena, dari bentuknya kesemua cerita disajikan seperti tulisan cerpen pada umumnya. Sedangkan, bila pembaca ingin menganggap buku ini sebagai novel maka hal itu sah-sah saja. Jalinan cerita memang menyajikan suatu sekuensial yang mengikat keseluruhan fragmen cerita.

Bagi saya pribadi, agaknya karya dari Leila S. Chudori ini menjadi semacam refleksi atas kehidupan pribadi penulisnya. Potret kehidupan seorang jurnalis berhasil digambarkan sedemikian rupa lengkap dengan berbagai konflik dan pertentangan antar tokoh. Entah itu terjadi pada Nadira dengan orang lain maupun dirinya sendiri. Sehingga tidak berlebihan bila berbagai macam situasi yang mungkin pernah dialami dan dirasakan sendiri oleh penulisnya mampu menghasilkan fragmen-fragmen yang kemudian berpadu menjadi satu kumpulan karya yang mengagumkan dan eksepsional.

Judul: 9 Dari Nadira

Penulis: Leila S. Chudori

Penerbit: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Tahun: 2009

Tebal: xi + 270 hal.

Genre: Kumpulan Cerita

Pharmindo-Teluk Buyung-Medan Merdeka Barat, September 2011-Januari 2012.

Jumat, 06 Januari 2012

Tentang Kita

Kalau syarat untuk mencintaimu adalah seperti yang Lea bilang, aku pasti

sudah jadi kekasih terbaik: aku tahu nama tengahmu, aku juga tahu

tanggal lahirmu.

Lagipula, tak ada syarat istimewa bagimu untuk memiliki hati dan segenap jiwaku. Cukup bagiku hadirmu: membawa cinta selalu.

Barangkali, sambil mengendap makna dalam lirik Bee Gees kau kan temukan makna berartinya diriku.

Ingat, aku takkan pernah meletakkan cinta pada bait yang paling suci hingga jadi rahasia yang justru tak mampu kau ungkap dengan kata.

Barangkali, sambil mengendap makna dalam lirik Bee Gees kau kan temukan makna berartinya diriku.

Ingat, aku takkan pernah meletakkan cinta pada bait yang paling suci hingga jadi rahasia yang justru tak mampu kau ungkap dengan kata.

Pharmindo-Medan Merdeka Barat, 2 Januari 2012

Kamis, 05 Januari 2012

9 dari Nadira: Catatan Tak Terselesaikan (1)

Sungguh saya merasa sangat malu sekali untuk mengakui bahwa saya belum selesai mengkhattamkan buku ini. Sebuah karya terbaik Leila S. Chudori lainnya. Pertama kali merasa penasaran dengan 9 dari Nadira ini adalah ketika membaca tulisan Maman S. Mahayana yang dimuat di Majalah Sastra Horison edisi April 2010. Bukan sekedar ulasan saja, tetapi Maman S. Mahayana menyikapi masalah dualisme nilai sastra yang dikandung dalam buku ini.

Pertama, ada yang menganggap 9 dari Nadira ini adalah sebuah kumpulan cerpen. Setidaknya, bisa dilihat dari testimoni Prof. Budi Darma. Namun, disisi lain ada pula yang menganggap 9 dari Nadira adalah sebuah novel. Berangkat dari kedua perbedaan pemahaman tersebut maka Maman S. Mahayana mengeluarkan jurus sastra miliknya agar pembaca mampu memilih sendiri bentuk yang diinginkan.

Entah dimaknai sebagai kumpulan cerita pendek atau novel. Kedua pendapat itu saya rasa tidak sepenuhnya salah karena sastra berpijak pada tafsiran dan kehidupan dalam pikiran. Memang betul ada potongan cerita dalam 9 dari Nadira yang berasal dari cerpen “Tasbih” yang dimuat di Horison edisi April 2009. Lalu, bila secara kasat mata pembaca menganggap 9 dari Nadira ini sebagai novel pun ada benarnya karena memang tidak terlihat seperti kumpulan cerpen. Saya rasa itulah sebagian kecil kelebihan yang dimiliki buku pemenang Khatulistiwa Literary Award 2010 ini. Sebuah alasan untuk merasa cukup bangga bila sanggup menamatkan buku ini.

Terus terang, saya kehilangan daya jelajah untuk menyelami buku ini. Saya berhenti tepat di awal cerita berjudul Utara Bayu. Sejak berhenti disitu, saya belum meneruskan lagi. Sehingga, sampai catatan ini ditulis pun saya belum tahu konklusi seperti apa di akhir cerita nanti.

Saya menjadi semakin malu ketika dengan bangganya pamer di twitter bahwa saya sedang membaca buku 9 dari Nadira sambil menyebutkan nama penulis @leilaschudori dan akan segera menerbitkan review di blog Selendang Warna. Tanpa sadar, di email saya sudah ada notification bahwa Leila S. Chudori is following you now. Sampai sekarang saya pun belum memastikan apakah beliau masih follow saya di twitter.

Harapan saya, mungkin liburan Imlek nanti saya bisa menamatkan sisa cerita dari 9 dari Nadira sambil berharap mata dan pikiran ini tidak kehilangan daya jelajah. Semoga.

Judul: 9 dari Nadira

Penulis: Leila S. Chudori

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Tahun: 2009

Tebal: 270 hal.Genre: Novel

Delivery date: April 2010

Penulis: Leila S. Chudori

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Tahun: 2009

Tebal: 270 hal.Genre: Novel

Delivery date: April 2010

Pharmindo-Paninggilan, 4 Januari 2012

Langganan:

Komentar (Atom)